多摩・島しょ地域における持続可能な地域公共交通に関する調査研究報告書

- [初版公開日:]

- [更新日:]

- ID:1350

報告書について

調査研究の成果をまとめた報告書については、右側のリンクからご覧いただけます。

調査研究の概要

1.背景目的等

鉄道、バス、タクシーなどの地域公共交通は、地域住民や観光等で地域に訪れた人にとって、必要な移動手段である。しかし、近年、人口減少やライフスタイルの変化などによる利用者の減少のほか、運転手不足や運行コストの上昇などに伴い、運賃の値上げや減便、路線廃止が検討されるなど、地域公共交通を取り巻く環境は厳しさを増している。こうした状況に対して、現在の地域公共交通のあり方を見つめ直し、自治体として限られた財源のなかでいかに対応するかが課題となっている。本調査研究では、地域住民等の移動手段の確保や利便性の向上を念頭に、国や東京都等の交通分野の支援策の取組状況を整理した上で、自動運転車やデマンド交通の導入など先進的な取組をする自治体の事例を調査し、将来にわたり持続可能な地域公共交通の検討に資することを目指す。

2.市町村を取り巻く政策課題と制度環境

- 自治体は交通政策を検討するにあたって、交通の外側で起こっている地域課題に目を向けることが必要である。具体的には、住民のアクセシビリティや買物弱者、交通渋滞、環境問題、交通事故等が挙げられる。

- 公共交通の市場は自由化されており、不採算な公共交通を維持する責任は自治体に課せられている。

- 国は、自治体が不採算な公共交通を維持する役割を果たせるように、特別交付税と国庫補助金の仕組みを用意しているが、多摩・島しょ地域の大半の路線が制度の基準を満たさない、あるいは適用できる自治体が限定されているため、ほとんどの自治体がこれらの制度を活用できないという問題がある。

3.地域の公共交通の現状と課題

- パーソントリップ調査を分析した結果、運転免許を保有していない高齢者や自動車を使えない人のモビリティ(移動しやすさ)は制約を受けていることが明らかになった。交通弱者の生活の足を供給する自治体の取組が求められている。

- 多摩地域のバスは独立採算の路線が多い。また、多摩地域のコミュニティバスは他地域と異なり、民営路線バスの廃止代替ではなく、民営路線バスでは担えなかった別の役割を担う新たな交通体系として導入されてきた。

- 新型コロナウイルス感染症の5類以降後のバス事業者の営業収益はコロナ禍以前の水準まで回復している。一方、目下の路線バス事業の課題は、運転士不足等で供給コストが高騰していることである。

- 多摩地域の大手バス事業者は、コミュニティバスの受託継続に消極的になりつつある。その主因は、補助金が収益向上につながらない点と、事業者がサービス再編を自由に行えない点にある。コスト上昇で収支が厳しくなる中、収益性の低い路線への運転士の投入が負担となり、自治体は委託先の見直しを迫られている。

4.多摩・島しょ地域の自治体の政策対応

- 多摩地域の自治体は、交通政策において「交通空白地の解消」と「交通弱者の生活の足の確保」を重視している。反対に、「交通渋滞の緩和」や「温室効果ガスの削減」のような、都市型の交通政策の項目はあまり重視されていなかった。

- 多摩地域ではコミュニティバスの運行が盛んだが、民間バス路線への運営費補助は限定的であるほか、補助を出していない民間バス路線への関与の遅れが課題である。

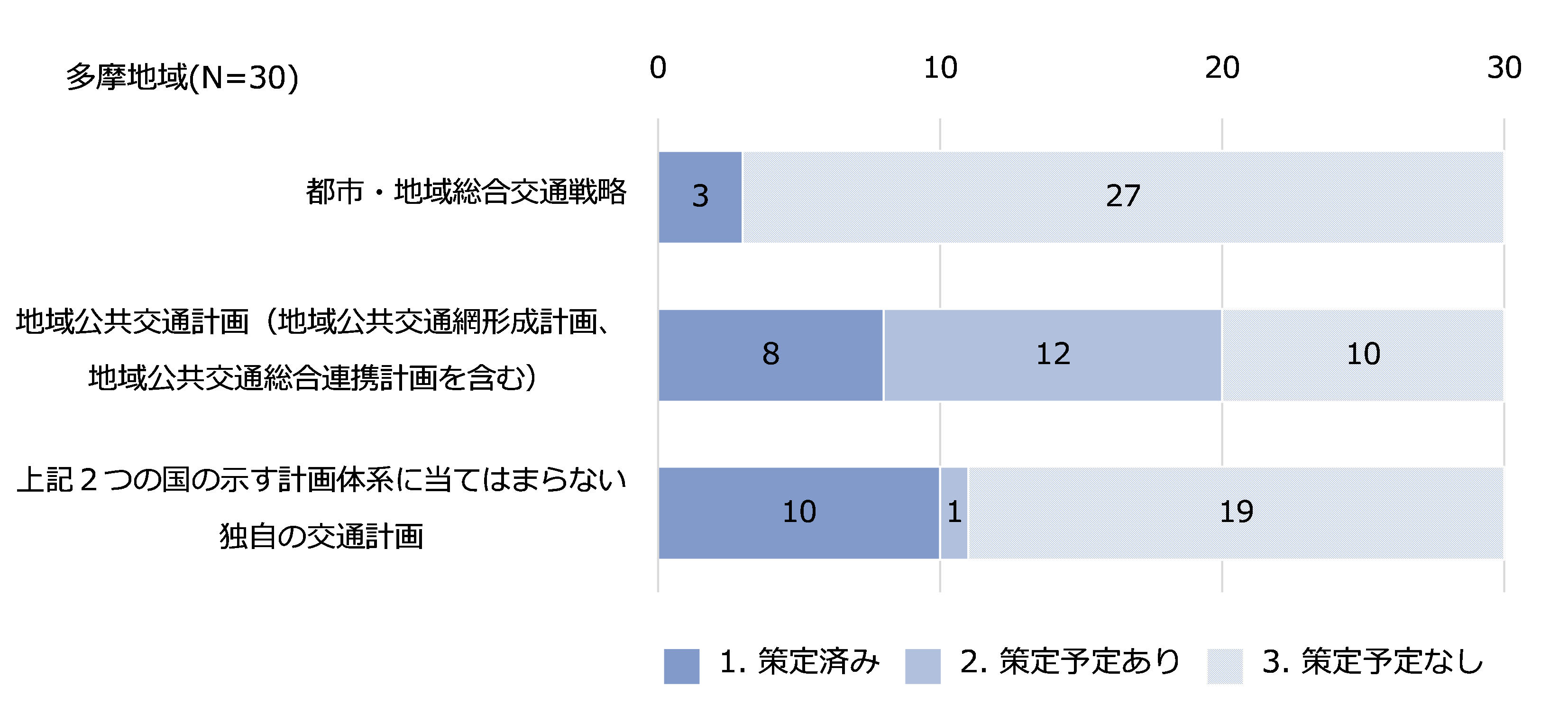

- 地域公共交通計画について、策定意向を持つ自治体が多いものの、実際に策定済みである自治体は少数にとどまる。

交通計画の策定状況または策定意向(多摩地域)

- 多摩地域の稠密な人口密度が公共交通を事業として成り立たせやすくしており、多摩地域の自治体の人口1人当たり公共交通運営費補助額は全国平均よりも低い。しかし、多摩地域の自治体は、国庫補助や国の財政措置の対象から外れており、自治体負担が重くなっている。

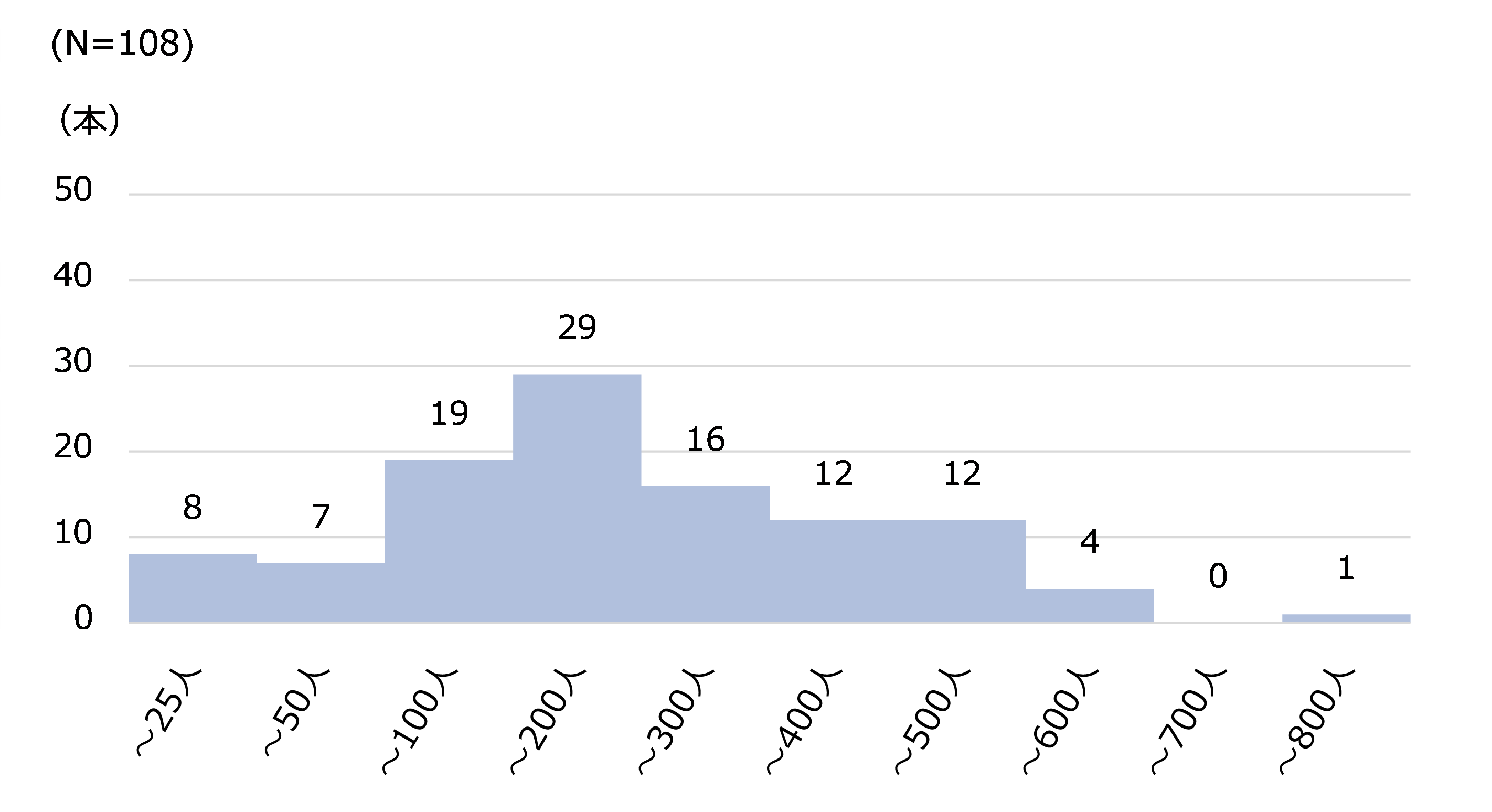

- 多摩地域のコミュニティバスは、1日1台当たりでみるとデマンド交通よりもかなり多くの利用者を運んでおり、自治体が支え続ける意味のある、効率的な交通手段である。一方、受託競争の導入が遅れており、いっそうの運行コスト削減努力が課題となっている。

多摩地域のコミュニティバスの1日1台当たり利用者数――デマンド交通の1日一台当たり利用者数は通常25人以下

多摩地域のコミュニティバス系統108本を対象に実施した調査から

5.地域の公共交通の計画手法

- 交通計画は、あるべきまちとくらしの姿を達成するために、交通分野の目標・戦略・施策・指標を定めるもので、新技術を導入する場合にも前提として必要である。

- 交通政策の目的として、都市部ではマイカー過多による外部不経済の軽減、地方部では交通弱者の生活の足の保障を重視すべきだと考えられる。いずれの場合でも上位目的への貢献が重要で、公共交通の活性化や改善効率化は手段に過ぎない。

- 多摩地域の都市部では、交通分担率をターゲットにした交通計画や、幹線のサービス向上、越境サービスの確保、民間バス路線のサービス水準の公的関与等、固有の交通計画手法と施策が求められる。

- 運転士不足やコスト増加の中、多摩地域の一部のコミュニティバスはサービス再編(縮小)を検討せざるを得ない。代替路線が充実している路線や利用が僅少な路線は縮小・廃止し、行政資源を幹線強化へ振り向けることが求められる。また、運賃引き上げにより利用者負担を増やし、その財源を幹線・支線のサービス向上に活用することも有効な選択肢となる。

6.新技術の評価・導入手法及び都内外の事例分析

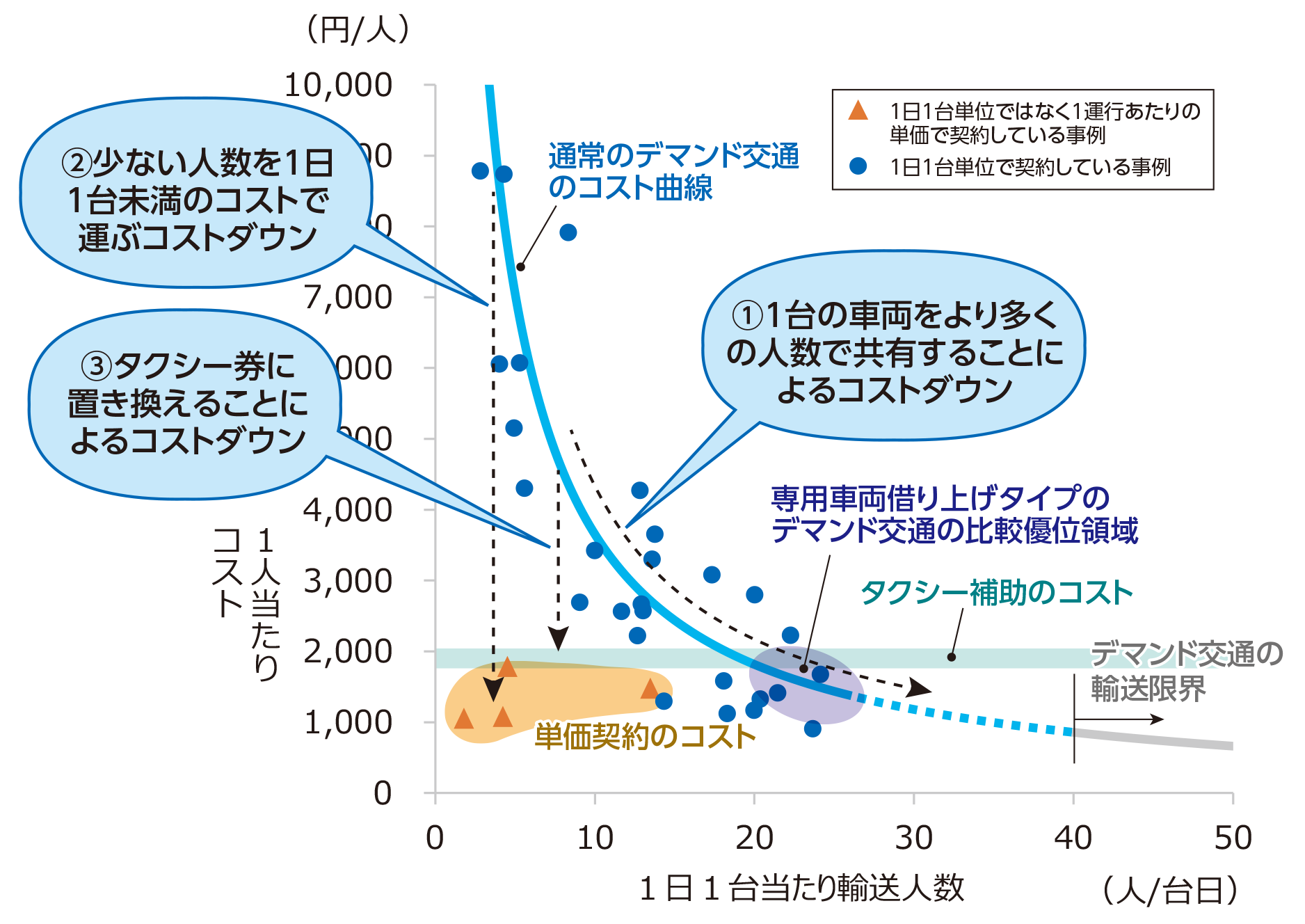

- 新技術のデマンド交通といえども、既存のバス・タクシーに対する比較優位性が重要である。1人当たりコストが比較の尺度となり、デマンド交通の1人当たりコストをいかにして1,000円台に近づけていくかが重要である。

- デマンド交通を運行している都内外の13の自治体にヒアリング調査を実施した結果、1人当たりコストがタクシーメーター運賃をも上回る非効率なデマンド交通の事例が少なからずあることが分かった。

- デマンド交通の1人当たりコストを最小化するための手段としては、1台の車両をより多くの人数で共有することによるコストダウン、少ない人数を1日1台未満のコストで運ぶことによるコストダウン、タクシー券に置き換えることによるコストダウンがある。

デマンド交通のコスト削減方法

- 自動運転は過渡期のため、現時点で経済性を評価することは難しい。

7.生活の足の維持確保に対する住民意識

(1)移動に関するミニマム確保(最低限の生活保障)への意識

- クルマを自ら利用して移動することが困難な方への対応について、行政に求めることとして「最低限の生活の質が保てるようにするべき」、次いで「クルマが使える人と同等の生活の質が保てるようにするべき」の順で回答が多かった。多摩・島しょ地域住民の移動に関するミニマム確保への意識の高さがうかがえる。

- 上記のような方に保障されるべき最低限の活動目的は、「食品・日用品の買物」「診療所(医院、クリニック)への通院」「総合病院への通院」の順に回答が多かった。

- 公的負担により免許返納者へ利便性の高い公共交通サービスを提供することについて、住民の8割近くが賛成だった。

(2)生活の足の維持確保に対する支払い意思額

- 将来にわたってバスの路線や運行サービス水準を維持するため、税金として追加負担を許容するひと月当たりの金額は、回答者及びその家族のバス利用状況や年齢階層、地域等によって違いがあるものの、第4章の自治体アンケート結果による、人口1人当たり公共交通運営費補助額の平均値・中央値よりもずっと高い。

- このことから、将来の生活の足の維持確保に対して、住民からは現状よりもしっかりと予算を掛けた上での、自治体による施策遂行が求められていると判断できる。

8.提言――定時定路線バスの活性化を!

多摩地域の自治体においては、新技術に目移りすることなく、引き続き定時定路線バスの活性化策を深掘りすることが重要である。その理由は3つある。

(1)デマンド交通に比べて定時定路線バスの方がかなり効率的な輸送手段である。

デマンド交通は高コストであり、1台当たり1日25人程度しか輸送できない。一方、定時定路線バスは400人程度の輸送が可能で、赤字でも維持するほうが効率的な場合が多い。仮に不採算路線であっても、補助金を投入することで社会的役割を果たし続けることができる。デマンド交通は、定時定路線バスでは成立しない極めて需要の少ない地域でのみ検討すべきである。

(2)多摩地域の定時定路線バスは改善の余地(ポテンシャル)を多く残している。

民間路線バスの細やかな路線網と大量輸送性は、持続可能な都市交通の中核を担う要素である。しかし、近年の運行コスト高騰により、民間独立採算では維持が困難な路線が増えている。このため、自治体が補助金を通じて既存のバス路線を活性化し、社会的役割を回復・向上させる措置が求められる。具体的には、モビリティ・マネジメントによる新規利用者の獲得、運行環境の改善、バス停の整備など、自治体が関与できる領域は広い。さらに、既存事業者が撤退する場合でも、新規事業者の誘致や補助金入札制の活用により、効率的な事業者の選定を進めることができる。自治体とバス事業者が連携を強化し、持続可能な交通ネットワークを築くことが重要である。

(3)納税者は生活の足の確保を重視しているため、自治体は交通分野への財政支出の拡大を一考する余地があるといえる。

多摩地域の自治体は、コミュニティバスの運営を通じて定時定路線バスの供給経験を持っている。財政的な負担は避けられないが、調査によると住民の多くは生活の足を確保するために追加的な税負担を許容する意向を示している。自治体は、交通施策を単なる移動手段の提供にとどめず、まちづくりや住民福祉の観点から位置づけ、最も効果的な輸送手段を選択することが求められる。

なお、本提言は島しょ地域にも当てはまる。島しょ地域の自治体においても、公共交通政策を検討される際にはぜひ本書をご活用いただきたい。