基礎自治体におけるひきこもりの支援に関する調査研究

- [初版公開日:]

- [更新日:]

- ID:992

報告書について

調査研究の成果をまとめた報告書については、右側のリンクからご覧いただけます。

調査研究の概要

調査研究の背景と目的

ひきこもり状態になる原因は多様で、子どもから高齢者まで幅広い年代で起きており、内閣府調査では、15歳から64歳までのひきこもり状態にある方は100万人を超えると推計されている。

ひきこもり状態にある方の中には、親も本人も高齢化する「8050問題」や貧困、病気、家族関係や就労など複雑に絡み合ったケースも見られ、住民に身近な存在である基礎自治体が支援の中心的役割を担うことが期待されている。

多摩・島しょ地域自治体の現状

多摩・島しょ地域自治体アンケート結果

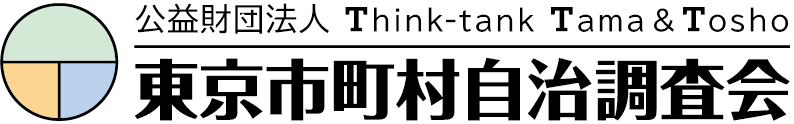

- 支援を検討中の自治体や行っていない自治体もあり、自治体によって支援状況に差がある。

- 支援を行っている自治体においても、支援体制はさまざまであり、ひきこもり状態にある方の実態を把握していない自治体が多い。

※多摩・島しょ地域39市町村から回答

支援団体の状況

支援団体アンケート結果

- 支援団体の支援対象地域は、多摩・島しょ地域全域をカバーしている。

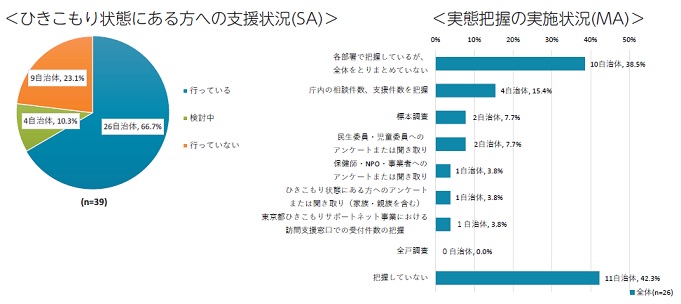

- 年齢に関係なく支援している団体が多いものの、実際に支援している人数は39歳以下に集中しており、支援期間は年単位の長期間にわたっている。

※東京都若者社会参加応援事業に登録している団体のうち13団体から回答

先進事例の取組

先進自治体

先進的な取組を行っている自治体に次の内容をヒアリングした。

| 江戸川区 | 日野市 | 守山市 | 総社市 | 文京区 | 瀬戸内町 | 新宮・ 東牟婁圏域 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 専門部署の設置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 実態調査 | 〇 | ||||||

地域包括支援センター受託者 への委託 | 〇 | ||||||

| 庁内・庁外連携 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 広報 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||

| 島での取組 | 〇 | ||||||

| 広域連携 | 〇 |

主なポイント

- 専門部署を設置している

- 協議会を設置し、ひきこもり支援を検討している

- 実態調査を実施している

- 家族や協力者向けの講演会などのイベントを開催している

- 協議会等の開催や福祉事務所との協働により、連携を強化している

- 住民向け、民生委員、地域包括支援センター向けの講座実施により理解者を拡大している

- 情報共有シートや支援カルテ等により情報を共有している

- 近隣市町村との連携による広域支援を実施している

先進支援団体

特色ある取組を行っている団体にヒアリングを実施した。

| 団体名 | 特色 |

|---|---|

特定非営利活動法人育て上げネット | 若者支援としての教育機関との連携を構築 |

特定非営利活動法人レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク | 壮年期世代の居場所づくり |

一般社団法人ひきこもりUX会議 | ひきこもり・生きづらさの当事者・経験者支援 |

支援団体が自治体に求めること

- 相談窓口を明確化する

- 支援対象者がどこにいるのか把握し、支援につなげる

- 行政がひきこもりの相談受付をしていることが住民に伝わっていないため、ひきこもり支援を行っていることを広報する

- 事業受注にあたって、複数の業者がそれぞれの強みを発揮できるよう、複数事業者による協働が可能となるような柔軟な契約を設計する

- 単発のイベント等に対し、少額の助成でかつ簡易に申請できる仕組みを構築する

- マイノリティへ配慮する

ひきこもり支援に必要な取組

誰もがひきこもり状態になる可能性がある。その場合でも、社会とのつながりを回復できる仕組みを作っていくことが求められており、基礎自治体が中心となって支援体制を構築することが重要である。

支援の前提

支援するにあたり、回復を妨げないよう、次の点に注意する必要がある。

(1)ひきこもることを否定しない

(2)ひきこもり状態にある方の希望に沿った支援をする

(3)支援期間は年単位を想定する

(4)全世代を対象に支援する

(5)ひきこもり状態にある方は多様である

(6)就労をゴールとしない

(7)家族・親族等も支援する

(8)安心できる環境をつくる

支援の具体的な内容

取組の具体的な内容は以下が考えられる。

(1)担当する部署の決定 | 支援の推進及び情報一元管理のため所管部署を決定する |

|---|---|

(2)相談窓口の設置 | 相談に来てもらえるように相談窓口を明確化、周知する |

| (3)実態把握 | ひきこもり状態にある方が何人いて、どのようなニーズがあるか、どのような支援ができるかを検討するために、人数調査・ニーズ調査や地域資源を把握する |

(4)庁内・庁外連携 | さまざまな支援を実施するため、庁内・庁外ともに日頃から相談し合える関係性を構築する |

(5)相談してもらうきっかけづくり | 相談してもらうためのきっかけとして、各種媒体を通じた支援実施の周知やイベントを開催する |

(6)支援メニューの用意 | ひきこもり状態にある方の希望に応じた支援を実現するため、地域資源を考慮しつつ、基礎自治体がすべきことを見極め、各団体と連携し、支援メニューを用意する |

(7)地域での理解促進 | 家庭内で抱え込まず外に相談しやすい雰囲気を作るために、社会全体の理解を促進することが必要。地域に密着した支援を実施する民生委員・児童委員など、ゆるやかに理解の裾野を広げていくことも重要である |

| (8)評価 | 評価指標の設定では、ひきこもり支援の特性を考慮し、定量的な指標だけではなく、定性的な指標も含めて検討する |

| (9)補助金の活用 | 活用可能な補助金の情報を収集し、支援の幅を広げる工夫をする |