基礎自治体によるオープンデータ化と利活用の可能性に関する調査研究

- [公開日:]

- [更新日:]

- ID:691

報告書について

調査研究の成果をまとめた報告書については、右側のリンクからご覧いただけます。

調査の概要

1 調査研究の概要

全国的な人口減少・少子高齢化の進展、自治体の財政状況の悪化が懸念される中、国・自治体等が保有するデータ(公共データ)のオープンデータ化と利活用が、地域課題の解決や行政の効率化、官民の協働につながると期待されている。一方で、自治体のオープンデータの取組はまだ模索段階にあり、その課題は、取組にかかる負担や労力、また、それに見合うメリットに自治体の納得が得られていないこと等にあると考えられる。

本調査研究では、オープンデータ化や利活用を促す活動等にかかる負担を乗り越えるための自治体にとっての取組意義・メリットを検討し、将来的な技術革新も見据えた、オープンデータの取組のあり方について提言する。

本調査研究のコンセプト

- 各市町村のオープンデータの取組に対する取組意向、取組状況を把握した上で、課題の要因を分析し、具体的な対応策を検討する。

- 基礎自治体が提供できるデータ、希望する利活用方法と、民間事業者の公共データ利活用に対するニーズとのマッチングを図る。

- 技術革新等の動向も踏まえ、今後の基礎自治体によるオープンデータの取組のあり方を検討する。

2 オープンデータに関する取組の現状

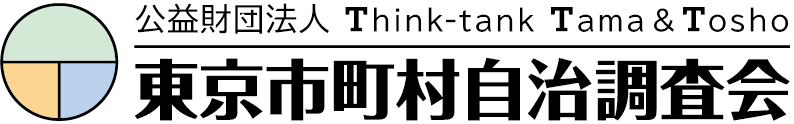

国内自治体

国の自治体向け取組ガイドラインの公表等を受け、オープンデータの取組を行う自治体は増加しているものの、平成28(2016)年3月時点の取組自治体数は、全自治体数の11.5%にとどまる。

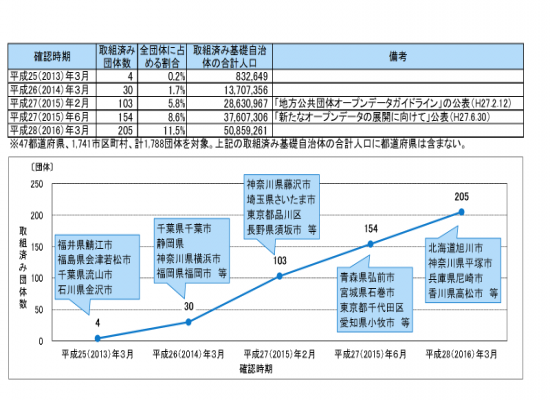

都内39市町村

※平成28(2016)年7月に実施のアンケート調査結果(回答日時点)に基づく

- 都内39市町村のうち、オープンデータの取組を行っているのは5自治体にとどまる。検討中の自治体は11自治体で、これらを合わせても全体の約4割程度である。

- オープンデータの取組に関心のある自治体が取組を進められない要因としては、「必要とされるデータがわからない」、「庁内の認知度が低い、理解が得られない」、関心のない自治体の場合は、「自治体が効果・メリットを得られるかわからない」、「業務の負担が増える」、「取組にかかる費用の確保」が多く挙げられている。

- オープンデータの取組実施自治体の多くは、「できれば取組を拡大したい」と回答しており、検討中・関心ありの場合も取組の推進に対して積極的である自治体が多い。

3 国内自治体のオープンデータの取組における課題と取組方策

今後、より効率的・効果的にオープンデータ化及びその利活用を進めていくことができるよう、都内39市町村における取組の現状並びに新進事例等及び民間事業者における取組事例の他、オープンデータに関わる技術面や法制度面における専門家へのヒアリングに基づき、対応すべき課題及びその対応策等をまとめた。

| 取組ステップ | 課題 | 取組方策 |

|---|---|---|

| 取組を始めるための準備 ~円滑な取組を支える土台づくり~ |

(1)効果的・効率的に導入・運用するための情報及び知識の習得 | 公開されている手引書等の有効活用 |

| 自治体やその他機関との連携による取組の推進 | ||

| (2)オープンデータ化する目的・目標に応じた取組方針の設定 | 取組により目指す目的・目標の明確化 | |

| 取組方針の策定と庁内での意識共有 | ||

| (3)取組の担い手確保と体制づくり | 庁内横断的な体制の整備 | |

| オープンデータ化の実施 ~継続的に取り組める仕組みづくり~ |

(1)保有するデータの洗い出しと整理 | 業務フローと合わせた実態把握 |

| 利活用ニーズの把握 | ||

| 利活用ニーズを視野に入れた、データの選別とオープンデータ化の優先順位付け | ||

| 利活用しやすい形式及び様式によるデータ整備 | ||

| データ化にかかる作業負荷の低減 | ||

| (2)オープンデータとすることの可否等に関する法、制度の整理 | データ洗い出し時の関連法、制度の確認 | |

| (3)全庁的な協力を得るための 職員理解の醸成 |

庁内説明会やアイデアソン等を通じた協力体制づくり | |

| (4)オープンデータの提供場所(ホームページ、専用ポータル等)の準備 | 情報管理の方法、システム改修のタイミングに合わせた提供場所の整備 | |

| (5)継続的なデータ更新 | データの更新、運用作業の負荷軽減 | |

| 情報更新にかかるルール等の設定 | ||

| 利活用に向けた準備 ~適切な利活用に繋げる基盤づくり~ |

(1)二次利用ルール等の作成 | 既存の規約やライセンスに基づいたルールの作成 |

| (2)オープンデータ化による自治体にとってのデメリットへの対策 | オープンデータ化に伴うリスクと対応策の整理及びデータ提供者の責任範囲の明確化 | |

| (3)オープンデータを利活用できる人材の確保 | 職員の情報分析能力の向上と業務や政策立案におけるデータの活用 | |

| 利活用の促進 ~期待する効果を引き出すための仕掛けづくり~ |

(1)オープンデータを活用したサービス、アプリケーション等の利用普及 | 利活用を促すための周知活動 |

| 利活用に資するデータの量・質の確保 | ||

| (2)取組の担い手となる外部機関との連携、取組体制の構築 | 情報管理・活用の担い手となる中間的組織の設立 | |

| ビジネス育成組織の設立 | ||

| シビックテックの推進 | ||

| (3)PDCAサイクルによる、提供データ・提供方法等の見直し・改善 | オープンデータ化にかかる業務の問題点やデータの利活用状況を踏まえた取組改善 | |

| (4)利活用促進に向けた自治体間の連携 | 広域での取組テーマの設定と自治体間連携の枠組みづくり |

4 技術革新、法令改正を想定した新しい取組等未来を見据えた提言

新たな技術の導入を見据えて自治体が留意すべき事項

- 行政手続や統計や各種調査によって収集されるデータをすべて機械的に収集し、部門横断で利活用できるよう、全庁的に蓄積できる仕組みづくり

- AI(人工知能)等の新たな技術による利活用を含め、二次利用を促進する使いやすいデータを作成・蓄積し、利活用をサポートする専門人材「データキュレーター」の育成・確保

- データに基づく業務の効率化、政策形成・行政経営の高度化に取り組む土台づくりと、利用価値の高いデータを継続的に収集・蓄積・活用する仕組みの定着化

- 保有する施設やインフラ等の資産を活用した、まちづくりや公共サービス、ビジネス等に活用できるセンシングデータの積極的な収集・蓄積・提供による、オープンデータの価値の向上

オープンデータに関わる法令整備を受けて自治体が留意すべき事項

- データの著作権・肖像権・パブリシティ権・個人情報やセンシティブ情報の保護等・法令等による規制及びデータの取得時に定めた利用目的の範囲に基づくデータの提供・利活用

- 国のガイドライン等に準じた個人情報の匿名加工と、個人情報保護に関する住民の不安を払拭するための保護策の検討

5 オープンデータの取組方策の進め方に対する提言

本調査研究の期間中にも、自治体のオープンデータの取組に関わる様々な動きがみられ、自治体におけるデータの利活用と利活用を促進するためのデータ整備は、「官民データ活用推進基本法」の施行を受けて、広く自治体に求められる取組となっている。また、データ利活用を取り巻く技術革新には、国も重点も置いており、今後さらなる進展が期待される。自治体においては、これらの動向を踏まえつつ、数年後の自治体業務や公共サービス、まちづくりを見据えて、データ利活用及び利活用に向けたオープンデータを含むデータ整備のあり方を検討することが望ましい。

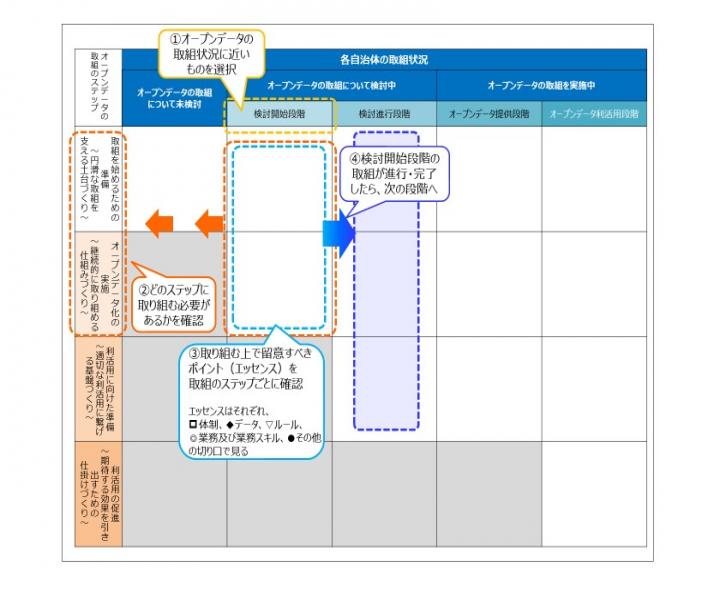

一方、各自治体が、現在のオープンデータの取組状況を把握し、目標とするレベルに到達するために必要な方策に段階的に取り組んでいくことが、取組の着実な推進につながると考えられる。

報告書の最後には、各自治体が現在の取組状況と目標レベルに応じて必要なエッセンスを参照できるよう整理している。