高齢社会における「ヒト」と「モノ」の移動に関する調査研究~地域交通と物流に着目して~

- [公開日:]

- [更新日:]

- ID:562

報告書について

調査研究の成果をまとめた報告書については、右側のリンクからご覧いただけます。

調査の概要

調査研究の背景・目的

•現在、公共交通機関の減少や、スーパーマーケットなどの撤退によって日常生活に支障をきたしている、高齢者や障害者などの交通弱者が、高齢化社会の進行により増えている。この状況は、とかく地方の山間部などに焦点が当たりがちであるが、都内でも商店の撤退や、運転免許証の自主返納の増加により交通弱者が増えているのが現状である。

•多摩・島しょ地域は、人口集積地、過疎地域、島しょ地域といった様々な地域特性を持っていることから、その対応策は多岐にわたるものと想定できる。こう した「ヒト」と「モノ」の移動における問題に、個々の自治体で地域に相応しい移動手段等を選択できるようにするため、個別検討において参考となる指針や方策例を示していくことを本調査研究の目的とする。

ヒトとモノの移動問題の定義

•交通機関や物流機能、商業環境等が未整備で、(高齢者を中心とした)住民が日常生活に必要な移動ができなかったり、必要な物資を入手できなかったりする状況。

•必要な物資とは、食料品、衣料品、日用品(生活必需品や医療品等)を指し、いわゆる嗜好品は含まない

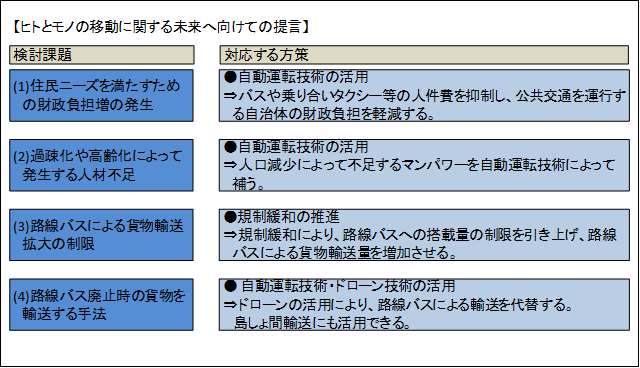

多摩・島しょ地域の課題

•全体の約6割の自治体では、すでにヒトとモノの移動問題が発生していると回答している。

•現在は発生していなくても、将来的には発生することを見込んでいる自治体も多い。

•島しょ地域では、半数の自治体において、「現在は発生していないし、将来的にも発生する見込みはない」と回答しており、公共交通はぜい弱であっても、居住地域が限定的であることや、地域の助け合いが維持できていることなどから、ヒトとモノの問題は顕在化しにくい状況となっている。

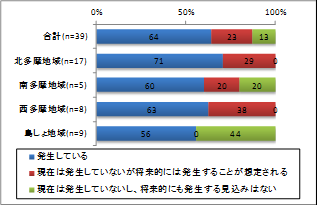

多摩・島しょ地域におけるヒトとモノの移動支援対策の類型

•多摩・島しょ地域におけるヒトとモノの対策実施状況を図の通り整理した。

•縦軸に「移動させる対象(ヒト、ヒトとモノ、モノ)」を、横軸を「行政による支援の度合い」として取組をプロットした。

•ヒトの移動は、行政が主体となり実施する取組と民間事業者が主体となって実施する取組に分かれるが、モノの移動、ヒトとモノの移動は、民間事業者が主体となって実施する取組に対し、行政が側面からの支援を行う構造となっている。

•なお、ネットスーパー等民間事業者によるの宅配サービスには行政関与がなく、配食サービスや買い物代行は福祉施策の側面が強いことから、これらを除いたものを中心的な検討対象とした。

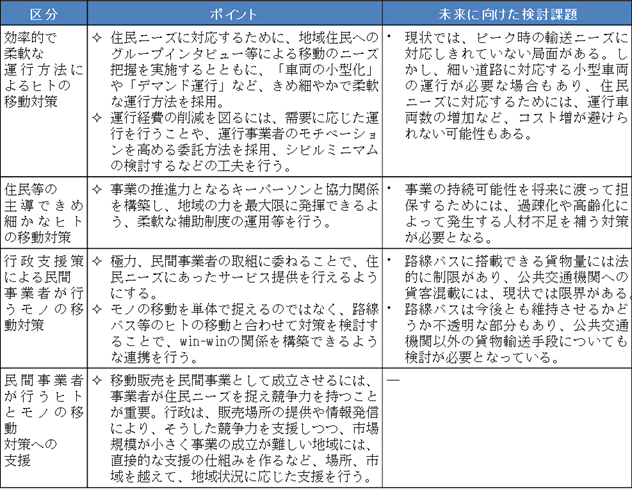

対策を実施する上で参考となるポイントを整理

•多摩・島しょ地域で特に問題となっている「住民ニーズへの対応」「財政支出の軽減」という二つの視点からその対応のポイントを整理した。ヒトとモノの移動対策をこれから実施、または改善を図る自治体は、本調査研究により収集した各地域における事例のポイント等を参考にしつつ、住民ニーズに合致した、財政支出を抑えた支援方法を検討することが望まれる。

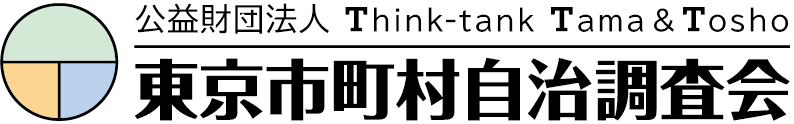

未来に向けての提言

•ヒトとモノの移動問題について、全てが解決されたわけではなく、参考とした事例を研究する中で、新たな課題も見出された。これらの課題については、新技術や規制緩和による課題解決の方向性を明らかにし、未来に向けての提言とした。